パキラがひょろひょろ|剪定の正解と失敗しない切り方

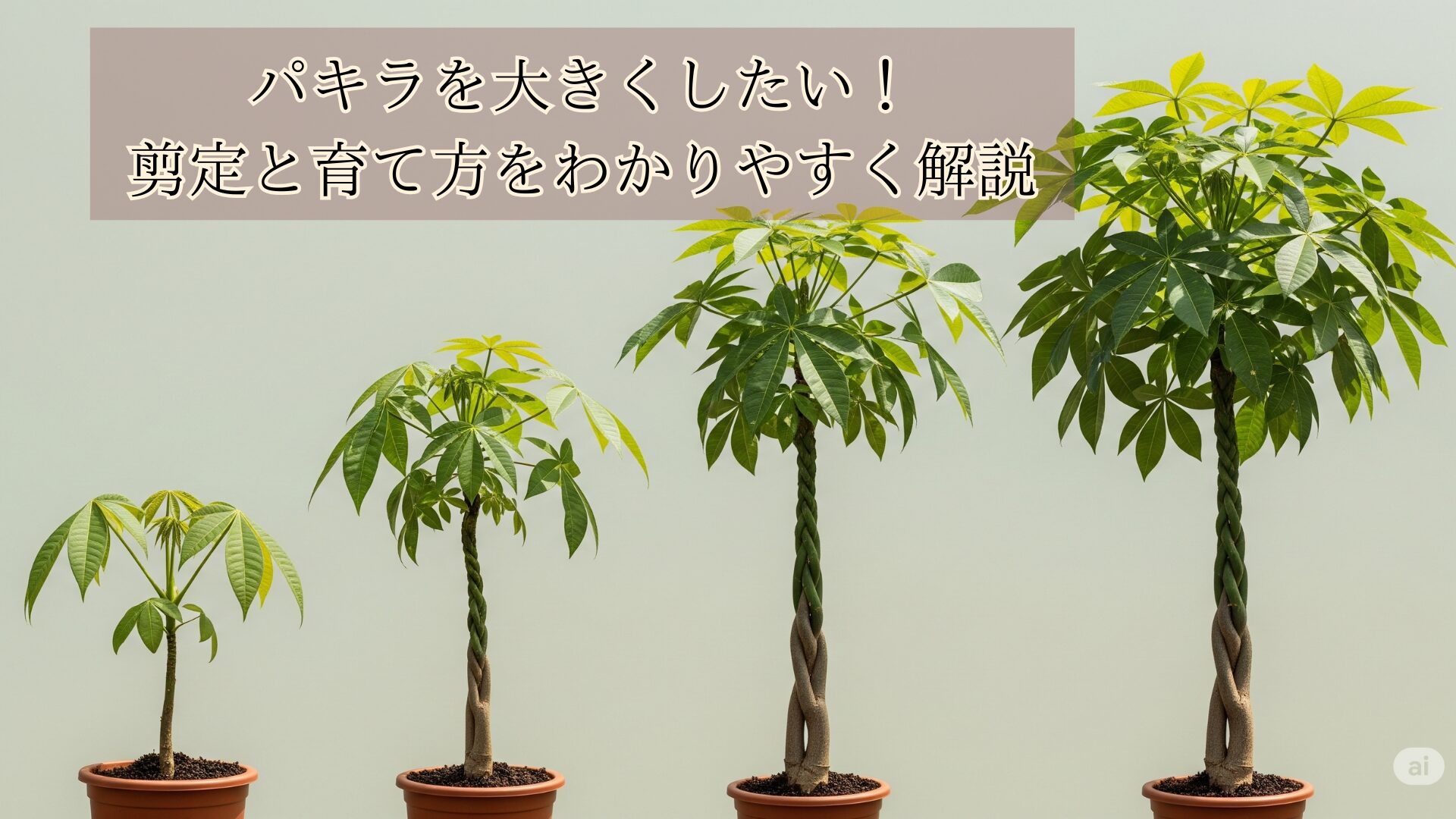

室内でも育てやすい観葉植物として人気のパキラですが、気づけば「ひょろひょろと伸びる」「幹が細い」など、理想の姿からかけ離れてしまうことがあります。

特に徒長する原因は何かを知らずに育て続けると、一本だけ伸びる枝や不自然な樹形に悩まされがちです。また、背が高くなりすぎたので、どうしたらいい?と困っている方も多いのではないでしょうか。

パキラの見た目を整え、健やかに育てるためには、正しい剪定方法と日常の管理が欠かせません。細い幹のまま放置せず、育成環境や剪定のタイミングを見直して、元気で美しいパキラに仕立て直していきましょう。

- 徒長の原因と対処法

- 剪定の時期とやり方

- 幹を太く育てるコツ

- 剪定後の管理方法

パキラがひょろひょろ| 剪定の基本を解説

- 徒長する原因は何?

- 徒長したらどうする?

- 細い幹を太くする方法

- 一本だけ伸びる枝の対処法

- 伸びるのを抑えるコツ

徒長する原因は何?

徒長とは、植物が必要以上に間延びして茎や枝が伸びてしまう現象を指します。パキラがひょろひょろと細く伸びてしまう場合、その主な原因は「光不足」です。

パキラは比較的耐陰性のある観葉植物ではありますが、それでも十分な光がなければ、葉を光に近づけようとして不自然に成長してしまいます。

このような徒長が起きると、株全体のバランスが悪くなり、見た目が不格好になるだけでなく、茎や幹が弱くなることで倒れやすくなったり、病害虫に対しても抵抗力が低下します。特に室内で育てている場合、日照不足は徒長の最大のリスク要因です。

窓際でも、遮光カーテンや建物の陰などで光量が不足することがよくあります。他にも、過剰な肥料や水やりも間接的に徒長を引き起こすことがあります。栄養分が豊富すぎると、植物は「今は成長に適した環境だ」と判断して、必要以上に成長しようとします。

その結果、しっかりとした構造を持たないまま葉や茎が伸びてしまうのです。また、気温も影響します。高温多湿の環境下では、光合成よりも成長が優先され、茎が長くなりやすくなります。特に春から夏にかけて急激に気温が上がる時期には、注意が必要です。

このように、パキラの徒長には複数の要因が関係していますが、なかでも最も注意すべきは光環境です。日当たりの良い場所に移動させる、照明を追加するなどの対策が有効です。まずは、現在の育成環境を客観的に見直すことから始めましょう。

徒長したらどうする?

パキラが徒長してしまった場合、最も効果的な対処法は「剪定」です。伸びすぎてバランスの悪くなった枝や茎を切り戻すことで、形を整えつつ新たな成長を促すことができます。剪定を行うことで、幹が太くなり、全体の見た目も引き締まる傾向があります。

剪定のタイミングとしては、気温が安定し成長が活発になる春から初夏にかけてがおすすめです。この時期であれば、切った後もすぐに新芽が出やすく、植物へのダメージも少なくて済みます。切る位置は、葉が付いている節の少し上を目安にすると、新芽が出やすくなります。

また、剪定と同時に環境の見直しも重要です。前述のように徒長の主な原因は光不足であるため、剪定後に明るい場所へ移すことで、再びひょろひょろと伸びるのを防ぐことができます。日当たりの良い窓際や、LED植物育成ライトの活用も効果的です。

さらに、水やりや肥料の頻度も調整が必要です。徒長しているときは栄養過多の可能性もあるため、剪定後は施肥を一時的に控えるとよいでしょう。水やりも、土の表面が乾いてから行うようにして、過湿にならないよう気をつけてください。

こうして剪定と環境改善を組み合わせることで、徒長したパキラを健康的な姿に戻すことができます。一度徒長してしまっても、正しい対処をすれば回復は可能です。

細い幹を太くする方法

パキラの幹を太く丈夫に育てるには、「適度なストレス」と「適切な育成環境」の両立が欠かせません。自然界では風に揺られることで幹が太くなりますが、室内栽培ではこのような刺激が不足しがちです。そのため、人為的に負荷をかける工夫が必要です。

具体的な方法の一つに、「風通しを良くする」ことが挙げられます。定期的に窓を開けて自然風を取り入れたり、扇風機の風を弱く当てたりすることで、植物は風に対抗しようとして幹を太くしようとします。これを「機械的刺激」と呼び、非常に効果的です。

また、日照時間を十分に確保することも重要です。幹が細い原因の多くは光量不足にあります。植物は光が足りないと徒長し、エネルギーを幹の太さではなく高さに使ってしまいます。日当たりの良い場所に置いたり、照明を補助的に使うことで改善が期待できます。

さらに、剪定も幹を太くするのに有効です。剪定によって一時的に葉の数が減ると、植物は限られた資源を幹や根に集中させるようになります。この結果、幹がしっかりと育ち、全体のバランスが整います。特に成長期に入る前に剪定を行うと、その後の成長に良い影響を与えやすいです。

一方で、肥料を与えすぎると茎ばかり伸びてしまうことがあるため注意が必要です。幹を太くしたい場合は、肥料よりもまず環境の最適化を優先することをおすすめします。

このように、パキラの幹を太く育てるには、単に育てるだけでなく、育成環境に少しの工夫を加えることが大切です。時間はかかりますが、コツコツと適切な管理を行うことで、力強く美しい幹を持つパキラに育てることができるでしょう。

一本だけ伸びる枝の対処法

パキラを育てていると、全体のバランスとは関係なく「一本だけ異常に伸びる枝」が出てくることがあります。これは光を求めて一方向に成長しようとする性質や、特定の枝だけが成長ホルモンの影響を強く受けている場合などが原因です。

放置すると見た目が不自然になるばかりか、株全体に影響を与える可能性もあるため、早めの対処が肝心です。まず行いたいのが「部分的な剪定」です。伸びすぎた枝を節の少し上でカットすることで、成長のバランスを整えることができます。

切った枝の下から新芽が出やすくなるため、横に広がるような枝ぶりにすることも可能です。これにより、一本だけが目立つ状態を防ぐことができます。次に確認しておきたいのは、置き場所や光の当たり方です。

片側からしか光が当たっていない場合、枝は光の方向に偏って伸びやすくなります。鉢の向きを定期的に変える、または日光が均等に当たる場所に移動させることで、自然な樹形を保つことができます。なお、室内で管理している場合は、植物育成ライトの使用も検討すると良いでしょう。

また、水やりや肥料の頻度にも注意が必要です。栄養過多や水分の与えすぎが原因で、特定の枝だけが急激に成長することもあります。肥料は規定量を守り、土の乾き具合をよく確認してから水を与えるようにしましょう。

このように、一本だけ伸びる枝には「剪定」「環境調整」「管理方法の見直し」の三つを組み合わせた対応が効果的です。植物全体のバランスを考えたケアを心がければ、見た目にも美しく健康なパキラに育てることができます。

伸びるのを抑えるコツ

パキラが必要以上に伸びるのを防ぐためには、まず「適切な管理環境」を整えることが最も大切です。パキラは成長が早い植物として知られていますが、環境次第でその成長をコントロールすることが可能です。

ひとつ目のコツは、剪定を定期的に行うことです。枝や茎が伸びすぎる前に剪定をすることで、植物に「今は成長を抑える時期だ」というサインを与えることができます。剪定は春から初夏の生育期に行うのが理想で、新芽が出る前に剪定することで、コンパクトな姿を保ちやすくなります。

次に見直したいのが、日照条件です。日光が不足していると、パキラは光を求めて徒長してしまう傾向があります。明るい窓辺に置く、または植物育成ライトを使うことで、過剰な成長を抑えつつ健康な姿に育てることができます。

窓際に置く場合でも、日照が偏らないよう鉢をこまめに回すと良いでしょう。肥料の与え方にも注意が必要です。成長を促進するタイプの肥料を多く与えると、必要以上に茎や枝が伸びてしまうことがあります。

肥料は控えめにし、生育期以外には与えないようにすると、伸びすぎを防げます。また、水やりの頻度も間接的に成長に影響します。常に土が湿った状態になっていると、根が過剰に水分を吸収して急成長する可能性があるため、土の表面がしっかり乾いてから水を与えるようにしましょう。

このように、パキラの成長を穏やかに保つためには、「剪定」「光量の調整」「肥料と水の管理」が大切なポイントになります。過剰な成長を防ぐことで、コンパクトで美しい樹形を長く楽しむことができます。

パキラがひょろひょろ| 剪定の具体的な方法

- バッサリ切っても大丈夫?

- 背が高くなりすぎたので、どうしたらいい?

- 実生パキラの剪定のポイント

- どこを切る?切る場所は?

- 剪定に適した時期と注意点

- 剪定後の育て方と仕立て直し方法

- パキラを太く育てたい人へのアドバイス

バッサリ切っても大丈夫?

パキラがひょろひょろと伸びすぎた場合、「バッサリ切っても大丈夫なのか?」と不安になる方も多いでしょう。結論から言えば、適切な時期と方法を守れば、バッサリ剪定しても問題ありません。むしろ、それによって植物の健康を回復させ、より良い形に育てることができるのです。

パキラは生命力が強く、剪定にも比較的強い植物です。そのため、伸びすぎた部分を大胆にカットしても、切り口から新芽が出てくる可能性は十分にあります。ただし、剪定を行うタイミングは重要で、春から初夏の成長期に行うのがベストです。

この時期であれば、植物にとって負担が少なく、回復も早くなります。切る位置にも注意が必要です。枝の途中でカットする場合は、葉や芽の付け根の少し上で切ると、そこから新しい枝が生えやすくなります。

また、幹を短くする場合は、切った後に切り口が乾燥しやすいように、清潔なハサミで斜めにカットすることをおすすめします。ただし、あまりにも極端に切りすぎると、植物がショックを受けて回復に時間がかかることもあります。

そのため、一度に切りすぎず、様子を見ながら段階的に剪定するのも一つの方法です。剪定後の管理も非常に重要です。新芽が出るまでの間は、直射日光を避けつつ明るい場所に置き、土が乾いたら水を与えるようにしてください。

また、剪定直後は肥料を与えないようにし、植物に不要な負担をかけないようにしましょう。このように、適切な知識と手順を踏めば、パキラをバッサリと剪定しても問題ありません。思い切った剪定によって、形の整った健康な姿に再生させることができるのです。

背が高くなりすぎたので、どうしたらいい?

パキラが背丈ばかり伸びてしまい、インテリアとしても扱いにくくなったと感じる方は少なくありません。このような場合、まずは剪定によって高さを抑えることが有効です。

パキラは本来、丈夫で再生力の高い植物なので、しっかりポイントを押さえれば思い切った剪定にも耐えられます。最初に行うべきは、伸びすぎた部分の「主幹」や「徒長した枝」をカットすることです。

目安としては、全体の1/3〜1/2程度まで高さを落とすようなイメージです。このとき、節の上5mmほどを残してカットすると、そこから新しい芽が出やすくなります。切った部分からは横枝が出る可能性が高いため、自然とボリュームが出て、見栄えも良くなります。

剪定後は、環境の見直しも重要です。背が高くなりすぎる原因の一つに、日光不足や風通しの悪さがあります。置き場所を明るい窓辺に変えたり、日当たりが均等になるように鉢を定期的に回したりすることで、成長バランスが整いやすくなります。

また、今後の過剰な成長を防ぐには、水やりや肥料の量を調整することも効果的です。特に窒素分の多い肥料は葉や茎の成長を促進するため、控えめにするのが良いでしょう。

パキラの背が高くなりすぎた場合は、「剪定+環境の調整」がセットで考えるべき対策です。放置してしまうと倒れやすくなったり、見た目が悪くなったりするため、早めの対処が望まれます。

実生パキラの剪定のポイント

実生パキラとは、種から育てたパキラのことを指します。挿し木で増やされたものと比べて幹が1本であることが多く、独立した樹形になりやすいのが特徴です。剪定の際には、この特性を活かしつつ、健康でバランスの取れた姿を保つように意識することが大切です。

まず、実生パキラは成長が旺盛な傾向があるため、定期的な剪定が必要です。成長期である春から初夏にかけて、主幹や長く伸びた枝の先端をカットすることで、側枝が出やすくなり、全体のボリュームを出すことができます。

こうすることで、まっすぐ伸びるだけだった幹に変化が加わり、観賞価値も高まります。剪定の際に注意したいのが「切り戻し」のテクニックです。葉のつけ根の少し上、もしくは節の直上で切ることで、その部分から新芽が出やすくなります。

また、実生パキラは幹が細い場合が多いため、強すぎる剪定は避け、少しずつ様子を見ながら進めるのが賢明です。さらに、剪定後は栽培環境を整えることも重要です。日光不足や水のやりすぎは、枝が徒長する原因になります。

実生パキラは特に環境の変化に敏感なことがあるため、剪定後は直射日光を避けた明るい場所に置き、水やりも控えめにします。

このように、実生パキラの剪定では、「形を整えること」と「植物への負担を減らすこと」の両立が求められます。強い植物ではありますが、慎重に扱うことで長く楽しめる存在になります。

どこを切る?切る場所は?

パキラを剪定する際に、最も悩ましいのが「どこを切ればいいのか?」という点です。見た目のバランスを保ちつつ、新芽が出やすい場所を選ぶ必要があるため、ただ闇雲にハサミを入れるのは避けたいところです。

基本的には、「葉の付け根」または「節の少し上」が剪定のベストポイントです。節のすぐ上でカットすると、そこから新芽が出やすくなるという性質があるため、新たな枝を伸ばしたい場合には特に効果的です。

逆に、切る場所が中途半端だったり、葉のない部分で切ってしまうと、新芽の発生が不安定になることがあります。剪定の目的によって切る場所も変わってきます。高さを抑えたいなら主幹の上部をカットし、ボリュームを出したいなら側枝の先端を剪定します。

また、複数の枝が絡み合っている場合は、風通しと日当たりを良くするために、内側に向かって伸びている枝や重なっている枝を優先的に切ると良いでしょう。剪定に使う道具は清潔なハサミや剪定バサミを使用し、切り口が滑らかになるように注意します。

切り口が雑だと、そこから雑菌が入ってしまう可能性があるため、消毒した刃物を使うことが重要です。このように、「どこを切るか」はパキラの健康と樹形の美しさを左右する大切な要素です。

植物の状態を観察しながら、その目的に合ったポイントで剪定することが、上手に育てるコツになります。

剪定に適した時期と注意点

パキラを剪定するなら、タイミングを間違えないことがとても重要です。なぜなら、適切な時期でないと新芽が出にくかったり、植物がダメージを受けやすくなったりするためです。パキラの剪定にもっとも適しているのは、**春から初夏にかけての成長期(4月〜6月頃)**です。

この時期は植物の活動が活発で、剪定後の回復も早く、新芽の発生もスムーズに進みます。反対に、冬のような寒い時期は避けた方が無難です。寒さで成長が止まっているタイミングに剪定すると、傷口がふさがりにくく、そこから菌が侵入するリスクも高まります。

特に屋外で育てている場合、気温が10度を下回る季節には剪定を控えるのが基本です。また、剪定時の注意点として「切り口の処理」も挙げられます。切り口が雑だったり、不衛生なハサミを使ってしまうと、腐敗の原因になります。

使用する道具は事前にアルコールなどで消毒しておくことが推奨されます。さらに、切ったあとは切り口に癒合剤を塗ることで、乾燥や細菌の侵入を防げます。剪定の量にも気を配りましょう。一度に多く切りすぎると、パキラに過度なストレスがかかります。

初めての剪定であれば、全体の1/3ほどを目安にして、必要に応じて少しずつ整えていく方法が適しています。このように、剪定の成果を最大限に引き出すためには、季節と道具、剪定量のバランスがカギになります。

剪定後の育て方と仕立て直し方法

剪定を終えたあとのケアは、植物の成長を左右する大切な工程です。パキラの場合、剪定した直後は特にデリケートな状態になるため、適切な育て方を心がけることで、再び健康的な樹形をつくることができます。

まず、剪定直後は直射日光を避けた明るい場所に置くのが基本です。切り口が完全にふさがっていない状態で強い日差しに当てると、水分が蒸散しやすく、回復が遅れるおそれがあります。1〜2週間ほどは半日陰やレースのカーテン越しなど、柔らかい光が入る場所が適しています。

水やりも剪定前より控えめにするのがポイントです。根の活動が一時的に弱まるため、土の表面がしっかり乾いてから与えるようにします。特に、土が湿ったままの状態で水を与えると、根腐れを起こしやすくなります。

仕立て直しを目指す場合は、「どの方向に伸ばしたいか」「全体のバランスをどう整えたいか」を明確にしておくと良いでしょう。

例えば、横に広がる樹形を作りたいなら、新しく出てきた芽の中から外向きに伸びるものを残し、内向きや下向きの芽は早めに摘み取るといった手入れが必要です。また、剪定後に肥料をすぐに与えるのは避けましょう。

最低でも2〜3週間は様子を見て、葉がしっかり展開してから薄めの液体肥料を与えるようにすると、根への負担を抑えながら成長を促せます。このように、剪定後は「環境」「水やり」「仕立ての方向性」を意識することで、健康で美しいパキラへと導くことができます。

パキラを太く育てたい人へのアドバイス

幹が細く、ひょろひょろと頼りなく見えるパキラに悩んでいる方は、太くたくましく育てる工夫を取り入れることで、植物の魅力を一段と引き出すことができます。特に室内で育てている場合は、自然条件が限られるため、意識的な管理が必要です。

まず重要なのが「光」です。パキラの幹を太くしたいなら、十分な光量を確保することが基本となります。日光不足だと葉や茎が光を求めて伸びすぎてしまい、結果として幹が細くなります。

できれば日当たりの良い窓辺に置き、季節や日照角度によって鉢の向きを変えることで、全体が均等に育ちやすくなります。次に、水やりと肥料のコントロールも大切です。

頻繁に水を与えすぎると、根ばかりが育ち幹が太くならない傾向があります。水やりは土がしっかり乾いてからたっぷりと与える「メリハリ」が効果的です。

また、肥料に関しては窒素ばかりに偏らず、カリウムやリンも含むバランス型の肥料を使うと、木質部の発達が促進されやすくなります。そしてもう一つ有効なのが「摘芯」や「剪定」です。

成長点を定期的にカットすることで、上への成長を抑えつつ、幹の内部に栄養が蓄積されやすくなります。その結果、幹が徐々に太くなっていきます。さらに、風通しの良い場所に置くことも見落とせないポイントです。

風によるわずかな揺れが幹の強化につながるため、可能であればベランダなどで管理するのもひとつの方法です。これらの工夫を続けることで、ひょろ長い姿から、存在感のある太い幹のパキラへと育てることができます。日々のちょっとした手入れが、将来の美しい姿につながります。

パキラ がひょろひょろ|剪定の基本と対策まとめ

- 徒長の主な原因は光不足

- 肥料の与えすぎも徒長の一因になる

- 室内では風通しと光量の確保が重要

- ひょろひょろになったら剪定で形を整える

- 剪定は春〜初夏が最適なタイミング

- 徒長を防ぐには日当たりと剪定が効果的

- 枝が一本だけ伸びたら早めにカットする

- 光の偏りがある場所では鉢を回して管理

- 幹を太くするには風などの刺激が有効

- 肥料は与えすぎず適量を守ることが大事

- 水やりは土が乾いてから行うのが基本

- 剪定後は明るい場所で安静に管理する

- 実生パキラは幹が細いため剪定は慎重に行う

- 剪定する位置は節の少し上が理想

- 太く丈夫に育てたいなら摘芯も取り入れる