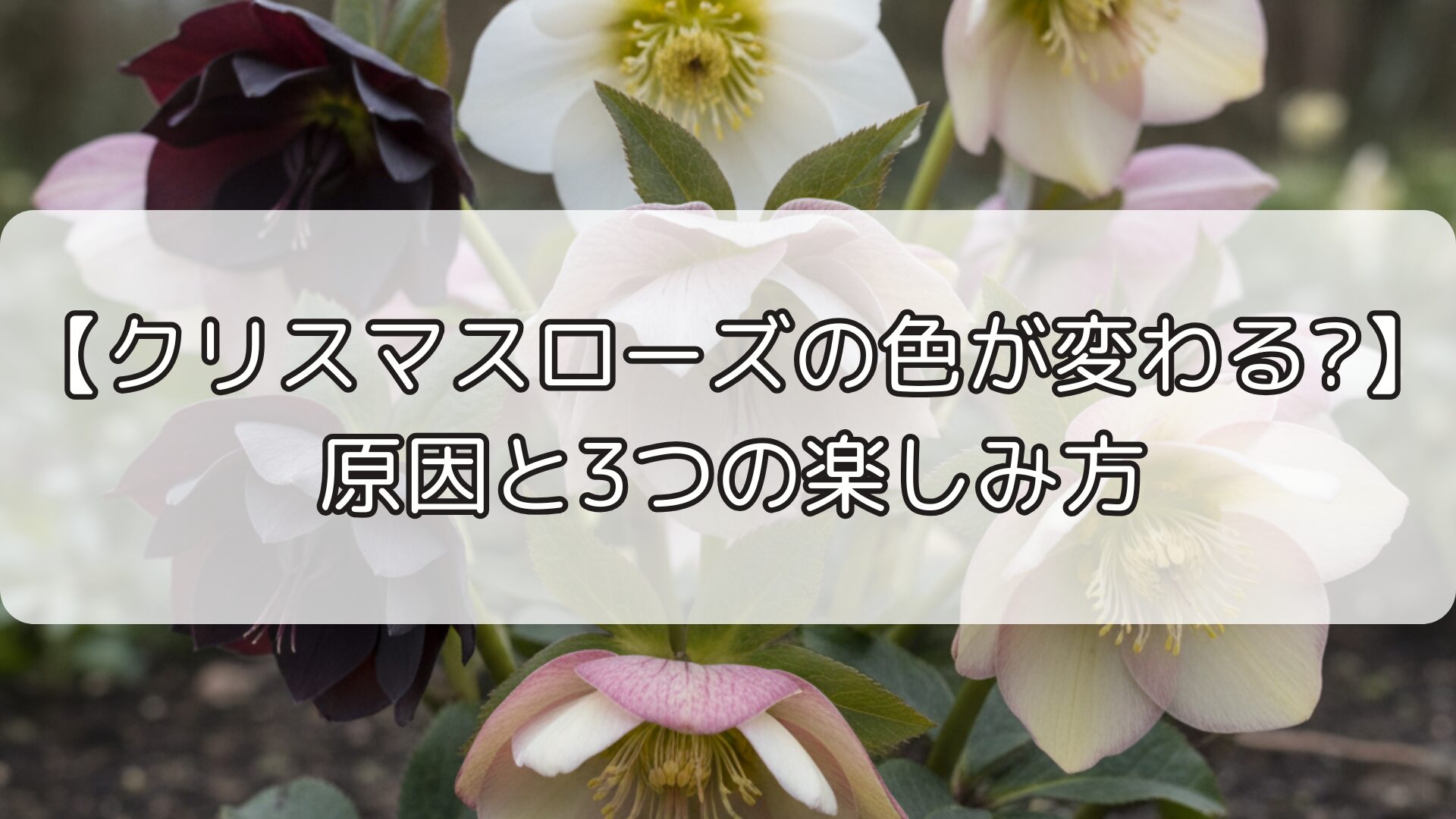

【クリスマスローズの色が変わる?】原因と3つの楽しみ方

「なぜかクリスマスローズの色が変わる…」「買った時と花の色が違う…」と驚かれたことはありませんか?

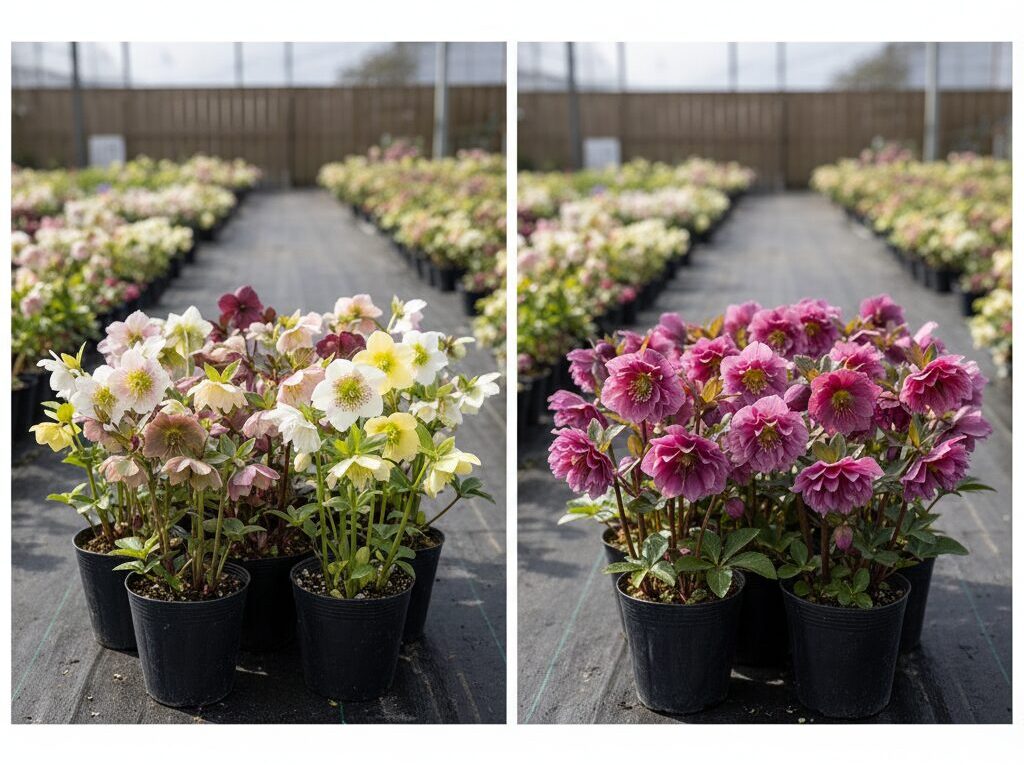

特に、昨年まで美しかった花が、今年に入って突然緑になる、黒っぽい品種が褪せて色が薄い、あるいは白の品種が白からピンクに変化するなど、意図しない花が変わる現象は、愛好家の間でよくあるお悩みの一つです。

なかには、本来は濃い赤色で咲くはずなのに、どう見ても赤くならない、というケースもあります。

この記事では、クリスマスローズ 色が変わる原因を解き明かし、意図しない変化が起こったとしても、そのユニークな姿を前向きに楽しむための情報を提供いたします。

残念ながら一度変わってしまった花の色を元の色に戻すのは難しいですが、色の変化や咲き方のバリエーションを知ることで、クリスマスローズの奥深い魅力を再発見できるでしょう。

- 花の色が変わる生理的な理由

- 緑になる、色が薄いなど具体的な変化の原因

- 栽培環境(温度、光、肥料)が花色に与える影響

- 去年と違う花が咲く突然変異や個体特性の仕組

クリスマスローズの色が変わる生理的な理由

- 花の色は萼片でできており変化しやすい

- 咲き進むと萼片が緑になるメカニズム

- 濃色が退色して色が薄い、または白からピンクへ変化

- 低温不足で本来の赤くならない現象

- 栽培環境の温度や日照量による色の違い

花の色は萼片でできており変化しやすい

多くの植物の花弁は短期間で散ってしまいますが、クリスマスローズの花の色として見えている部分は、実は一般的な花でいう花びら(花弁)ではなく、「萼片(がくへん)」と呼ばれる葉に近い組織です。

萼片は花弁よりも厚く、葉緑体を持っているため、環境の変化や時間の経過によって色を変化させやすいのです。

萼片は花が終わった後も枯れ落ちることが少なく、長期間株に残る特性を持っています。この特性こそが、クリスマスローズの色の変化が非常に多い大きな理由の一つだと考えられます。

花弁が変化したネクタリー(蜜腺)を囲む萼片は、季節の移り変わりや株の状態に応じて、その色を柔軟に変えていくのです。

咲き進むと萼片が緑になるメカニズム

白や淡いピンクなど、多くの色のクリスマスローズが、開花が進むにつれて緑になる現象が見られます。これは、萼片が持つ葉の性質による、きわめて自然な変化の一つです。

萼片はもともと葉緑体を持ち、光合成の能力を有しています。開花して時間が経ち、受粉が完了すると、萼片は種子を成熟させるためのエネルギーを作り始めます。このとき、萼片の中に葉緑素(クロロフィル)が増加することで、緑色が表面に出てくるのです。

特にニゲル系(Helleborus niger)の白花品種では、この変化が顕著に現れる傾向があります。これは株が健全に成長し、種作りに向けて進む、生命力あふれるプロセスです。

ただし、種を取る予定がない場合、株の消耗を防ぐために、この色の変化が見え始めた頃に花茎ごとカットしてあげることをおすすめします。

濃色が退色して色が薄い、または白からピンクへ変化

濃い色の花が褪色して色が薄いピンクやグレーに変わったり、反対に白系の花が白からピンクやクリーム色に変化したりする現象は、萼片に含まれる色素と外部環境の相互作用によって起こります。

例えば、黒や濃紫などの濃い花色を発色させるアントシアニン色素は、比較的分解されやすく、強い光や高い温度、あるいは時間の経過によって色が褪せていく傾向があります。これが、濃色の花が色が薄いと感じられる主な原因です。

一方、白系の花が白からピンクに変化するのは、低温期の寒さや紫外線の影響で、ピンク色の色素(アントシアニン)が生成されたり、品種によっては花が古くなるにつれて色素が濃くなったりする特性によるものです。

低温不足で本来の赤くならない現象

赤や黒に近い濃い花色の品種は、美しい発色をするために「低温」を必要とします。アントシアニン色素の発現は低温下で促進されるため、開花期に十分な寒さにあたらないと、本来出るはずの濃い色がしっかり出ず、くすんだ色や薄い色になってしまうことがあります。

そのため、期待していたような深みのある赤や黒に赤くならない場合は、冬季の温度管理を見直す必要があります。

特に、栽培の途中で急に加温されたり、暖かい室内に取り込まれたりすると、色の発現が妨げられ、花の色が薄くなる原因になりかねません。ブラック系などの濃色を鮮やかに咲かせるためには、蕾の時期から開花にかけて、ゆっくりと低温にあててあげることが重要です。

栽培環境の温度や日照量による色の違い

花の色の変化は、その株が置かれた栽培環境に大きく左右されます。これは、温度と光線量が、色素の生成や分解に直接影響を及ぼすためです。

多くの場合、色が濃い品種は、十分な日光、特に紫外線に当たることで色素の生成が促され、より濃く鮮やかな色を発色します。逆に、日照不足になると、色が薄くなったり、本来の色が出なかったりすることがあります。

また、イエロー系の品種も、十分な低温と光線量がないと、色が薄くなりがちです。

他にも、水や肥料などの管理も花の色に影響を与えます。例えば、肥料が不足すると、株全体の体力が落ち、花数が減るだけでなく、本来の鮮やかな花の色を出すためのエネルギーが足りなくなってしまう場合があります。

特に、花の生育に重要なリン酸やカリウムが不足しないよう、適切な時期に緩効性肥料を与えることが大切になります。

クリスマスローズの色が変わる個体と環境の要因

- 去年と違う色や花が変わるのは株の充実が原因

- 一重咲きが八重咲きに変化する「花が変わる」現象

- 突然変異もクリスマスローズの大きな魅力

- 開花株と翌年以降の姿の違い

- 花の色が固定されない実生苗とメリクロン苗

去年と違う色や花が変わるのは株の充実が原因

「購入した時や去年と違う色や形の花が咲いた」という経験は、クリスマスローズでは非常によく見られます。この現象の主な理由の一つは、株の生育の充実度です。

特に、初めて花を咲かせた幼株や、何らかの理由で生育不良の状態だった株は、本来持っている品種のポテンシャルを出し切れていないためです。

株が育って根が張り、体力が増すことで、本来の形や色、多花性が発現することが多くあります。例えば、購入初年度は小さな一重咲きの白だった花が、翌年以降に大輪の多花性になったり、セミダブルになったりすることがあるのです。

これは、株が充実し、本来の遺伝的形質が表面に出てきた健全なサインだと捉えることができます。去年と違う姿で咲いたとしても、それは株が元気な証拠だと言えるでしょう。

一重咲きが八重咲きに変化する「花が変わる」現象

クリスマスローズの花が変わる現象は、色だけでなく花型にも現れます。その代表的な例として、一重咲き(シングル)や半八重咲き(セミダブル)が、翌年以降に豪華な八重咲き(ダブル)になったり、あるいはその逆の変化が起こったりすることです。

これは、花弁に見える萼片だけでなく、ネクタリー(花弁が変化したもの)がさらに萼片と同じように肥大化し、花弁の数を増やして八重咲きになるという、株の成長に伴う形態の変化です。

これもまた、株が成熟し、環境に適応して力をつけた結果として起こる現象であり、「クリロあるある」の一つとして広く知られています。

逆に、八重咲きから一重咲きに戻ってしまうケースもありますが、これは株が疲弊している場合や、夏の暑さで花芽形成がうまくいかなかった場合に起こりやすいとされています。

突然変異もクリスマスローズの大きな魅力

クリスマスローズの多くの園芸品種は、様々な交配を繰り返して選抜されてきたため、遺伝的な形質が完全に固定されていないものが多くあります。

そのため、種子から育てた「実生苗(みしょうなえ)」では、親株とは全く異なる花の色や花型、模様の花が咲くことがあります。これが、実生苗で起こる突然変異です。

これは品種改良の過程で生じた先祖返りのようなものでもあります。つまり、タネから育ったクリスマスローズは、親の形質を継ぎながらも、それぞれが固有の個性を持って生まれてくるのです。

突然変異で思いがけない美しい花が咲くのも、クリスマスローズ栽培の醍醐味の一つです。逆に言えば、もしお気に入りの花が去年と違う姿になったとしても、「世界に一つだけの花」として愛でるのも楽しみ方の一つだと考えることができます。

私であれば、この予測不能な変化こそ、クリスマスローズの大きな魅力だとお伝えしたいです。特に実生苗は、毎年どんな花が咲くか楽しみに待てるという点で、非常にロマンがありますよね。

開花株と翌年以降の姿の違い

園芸店で購入する開花株は、その多くが販売時期に合わせて温室などで管理され、最も見栄えの良い状態で咲くように調整されているものです。この「販売時」の姿は、あくまでその時点での姿であり、購入者が自宅の環境で栽培した翌年以降、花の色や形が変わってしまうことはよくあります。

特に、濃色系の品種などは、ナーセリーで厳密な環境下で発色されていたため、一般家庭の戸外管理では、色の鮮やかさが失われたり、花型が変化したりすることがあります。つまり、翌年以降に咲いた花の色や形こそが、ご自宅の環境で育った株の「」と言えるでしょう。

これを理解した上で、株を充実させ、本来の美しさを引き出すための栽培管理を行うことが、長期的な楽しみにつながります。

花の色が固定されない実生苗とメリクロン苗

花の色の安定性は、苗の種類によって大きく異なります。クリスマスローズの苗には、主に「実生苗」と「メリクロン苗」の2種類があり、品種選びの重要なポイントとなります。

| 種類 | 増やし方 | 花色・花型の安定性 | 価格傾向 |

|---|---|---|---|

| 実生苗 | 種子から | 不安定(突然変異しやすい) | 比較的安価 |

| メリクロン苗 | 組織培養 | 非常に安定(親と同一) | 比較的高価 |

花の色のバリエーションや突然変異を楽しみたい場合は実生苗が向いています。一方、特定の花の色や形を確実に楽しみたい場合は、親と花の色や形が遺伝的に同一となるメリクロン苗を選ぶと良いでしょう。

メリクロン苗には、タグなどに「メリクロン」「組織培養」といった記載があるため、購入時に確認してください。

クリスマスローズ の色が変わる原因と魅力のまとめ

- クリスマスローズの花の色は萼片であり花弁ではない

- 萼片は葉の組織に近い性質を持ち変化しやすい

- 咲き進むと萼片に葉緑素が増え緑になるのは健全な自然現象

- 濃い花色が色が薄い・褪色するのは色素の分解が原因

- 白系の花が低温や紫外線で白からピンクに色づくことがある

- 低温不足は濃色系が本来の赤くならない主な原因となる

- 去年と違う色や形になるのは株の成熟や充実による変化が多い

- 一重咲きが八重咲きになるなど花が変わることもよくある現象である

- タネから育った実生苗には突然変異の性質が強く現れる

- 購入時の花の色は温室管理によるもので翌年以降変化しがちである

- 花の色の安定性を求めるならメリクロン苗を選ぶと良い

- 一度変化した花の色を元の色に戻すことは難しい

- 変化を観察し株の状態を把握することは翌年の管理改善につながる

- クリスマスローズ 色が変わる個性的な姿を前向きに楽しむことが大切